La sincope: tipi e trattamenti

La sincope è una perdita transitoria di coscienza caratterizzata da esordio rapido, breve durata e recupero spontaneo completo. Questo evento può essere allarmante tanto per chi lo sperimenta quanto per chi assiste, ma spesso ha cause benigne.

Comprendere i diversi tipi di sincope, le cause sottostanti e i trattamenti disponibili è fondamentale per una gestione appropriata e per prevenire episodi futuri.

Cosa significa avere una sincope

Avere una sincope significa sperimentare una perdita improvvisa e temporanea di coscienza dovuta a una riduzione transitoria del flusso sanguigno cerebrale. Questo evento si distingue da altre forme di perdita di coscienza per le sue caratteristiche specifiche: inizia rapidamente, dura generalmente meno di un minuto e si risolve completamente e spontaneamente senza necessità di interventi rianimativi.

Durante un episodio di sincope, il cervello non riceve temporaneamente ossigeno e nutrienti sufficienti per mantenere lo stato di coscienza. Questa riduzione del flusso sanguigno cerebrale può essere causata da diversi meccanismi, tutti accomunati dal fatto che portano a una diminuzione della perfusione cerebrale al di sotto della soglia necessaria per mantenere la coscienza.

La sincope è un sintomo, non una malattia in sé, e rappresenta la manifestazione clinica di diverse condizioni sottostanti. Può verificarsi in persone di tutte le età, ma alcuni tipi sono più comuni in determinate fasce d’età. Negli adolescenti e nei giovani adulti, la sincope vasovagale è più frequente, mentre negli anziani predominano le cause cardiache e i problemi legati ai farmaci.

È importante sottolineare che la sincope è diversa dall’epilessia, dal coma o da altri disturbi neurologici che causano perdita di coscienza. Nella sincope vera, il recupero è completo e rapido, senza confusione post-critica prolungata, e non sono presenti movimenti tonici o clonici come nelle crisi epilettiche.

La frequenza della sincope nella popolazione generale è significativa: si stima che circa il 40% delle persone sperimenterà almeno un episodio sincopale durante la vita. Tuttavia, molti episodi non vengono segnalati o valutati medicamente, soprattutto quando si verificano in giovani apparentemente sani.

Cos’è la sincope dal punto di vista fisiopatologico

Dal punto di vista fisiopatologico, la sincope risulta da una caduta transitoria della pressione arteriosa sistemica e/o della frequenza cardiaca sufficienti a causare ipoperfusione cerebrale globale. Il cervello è particolarmente sensibile alla riduzione dell’apporto di ossigeno e nutrienti, perdendo rapidamente la capacità di mantenere la coscienza quando il flusso sanguigno scende al di sotto dei valori critici.

Il mantenimento della perfusione cerebrale dipende da diversi fattori: la gittata cardiaca, le resistenze vascolari periferiche, il volume plasmatico circolante e i meccanismi di autoregolazione cerebrale. Qualsiasi alterazione significativa di questi parametri può portare a sincope.

I meccanismi compensatori normali includono l’aumento della frequenza cardiaca, la vasocostrizione periferica e l’attivazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone per mantenere la pressione arteriosa. Quando questi meccanismi falliscono o sono sopraffatti, si verifica la sincope.

Il sistema nervoso autonomo gioca un ruolo cruciale nella regolazione cardiovascolare. Il sistema simpatico mantiene il tono vascolare e la contrattilità cardiaca, mentre il sistema parasimpatico, attraverso il nervo vago, può rallentare la frequenza cardiaca e ridurre la contrattilità. Un’attivazione eccessiva del sistema parasimpatico può portare alla sincope vasovagale.

I barocettori, situati nel seno carotideo e nell’arco aortico, rilevano i cambiamenti della pressione arteriosa e attivano riflessi compensatori. Alterazioni della sensibilità barorecettoriale, comuni negli anziani, possono predisporre alla sincope ortostatica.

Che differenza c’è tra svenimento e sincope

Sebbene i termini “svenimento” e “sincope” vengano spesso utilizzati come sinonimi nel linguaggio comune, dal punto di vista medico esistono alcune distinzioni importanti da comprendere.

La sincope è il termine medico preciso che descrive una perdita transitoria di coscienza con specifiche caratteristiche: esordio rapido, durata breve (generalmente meno di 20 secondi), recupero spontaneo completo senza confusione residua, e causata da ipoperfusione cerebrale globale transitoria.

Il termine “svenimento” è più generico e viene utilizzato nel linguaggio comune per descrivere qualsiasi perdita di coscienza temporanea. Può includere non solo la sincope vera e propria, ma anche altri eventi come crisi epilettiche, ipoglicemia severa, attacchi di panico con iperventilazione, o perdite di coscienza psicogene.

La distinzione è importante perché diverse cause di “svenimento” richiedono valutazioni e trattamenti diversi. Una vera sincope richiede una valutazione cardiologica e neurologica specifica, mentre altri tipi di perdita di coscienza possono necessitare di approcci diagnostici differenti.

Un altro aspetto distintivo è la presenza di sintomi prodromici. La sincope è spesso preceduta da sintomi premonitori come nausea, sudorazione, pallore, sensazione di calore, disturbi visivi o uditivi. Questi sintomi possono durare alcuni secondi o minuti e permettono talvolta di prevenire la caduta.

Le convulsioni che possono accompagnare la sincope sono generalmente brevi (meno di 15 secondi) e non sono accompagnate da confusione post-critica prolungata, a differenza delle crisi epilettiche. Questo aiuta nella diagnosi differenziale.

Quali sono i tipi di sincope

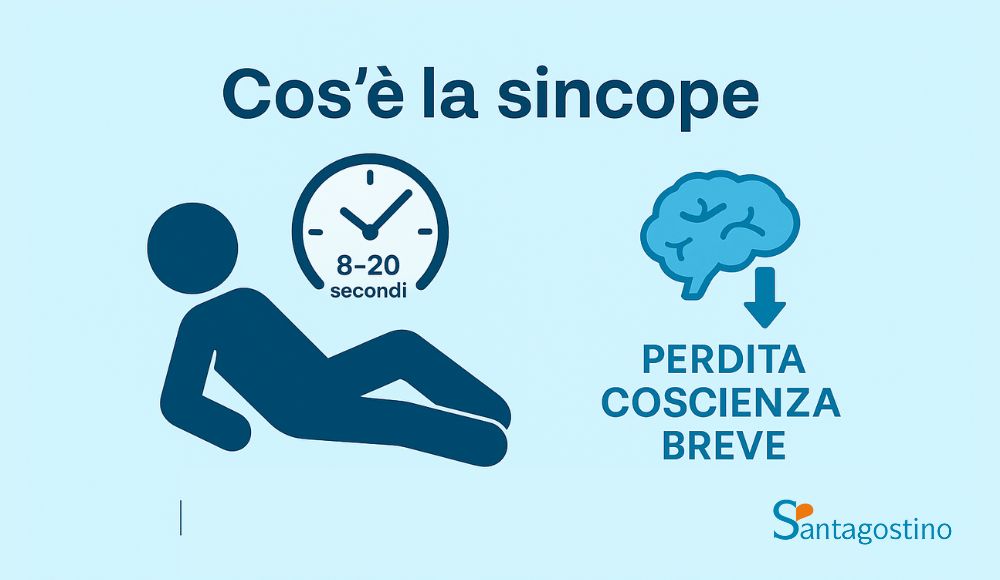

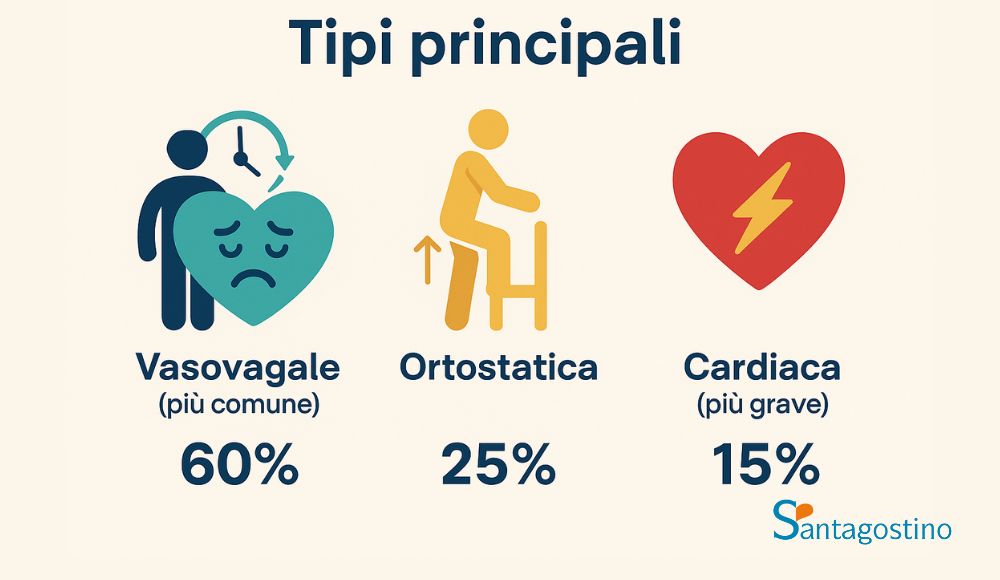

I diversi tipi di sincope possono essere classificati in base ai meccanismi fisiopatologici sottostanti. Questa classificazione è importante non solo per la comprensione della condizione, ma anche per orientare la diagnosi e il trattamento.

Sincope riflessa o neuromediata

La sincope riflessa rappresenta il tipo più comune, responsabile di circa il 60% di tutti gli episodi sincopali. Include diverse sottocategorie accomunate da un meccanismo riflesso inappropriato che porta alla vasodilatazione e/o bradicardia.

La sincope vasovagale è la forma più frequente di sincope riflessa. È scatenata da trigger emotivi (dolore, paura, stress, vista del sangue), ambientali (caldo, ambienti affollati, stazione eretta prolungata) o fisici (tosse, defecazione, minzione). Il meccanismo coinvolge un’attivazione paradossa del riflesso di Bezold-Jarisch, che normalmente servirebbe a ridurre la pressione arteriosa in caso di eccessivo riempimento ventricolare.

La sincope situazionale si verifica in associazione con specifiche circostanze come la minzione (sincope minzionale), la defecazione, la tosse intensa, la deglutizione o dopo i pasti. Questi tipi sono più comuni negli uomini anziani e spesso si verificano durante la notte.

La sincope da ipersensibilità del seno carotideo è caratterizzata da una risposta esagerata alla stimolazione dei barocettori del seno carotideo. Può essere scatenata da movimenti del collo, colletti stretti, o pressione sul collo. È più comune negli uomini anziani e può presentarsi con componente cardioinibente, vasodepressiva o mista.

Sincope ortostatica

La sincope ortostatica è causata dall’incapacità dei meccanismi compensatori di mantenere una pressione arteriosa adeguata durante il passaggio dalla posizione supina a quella eretta. È definita da una caduta della pressione sistolica di almeno 20 mmHg o diastolica di 10 mmHg entro 3 minuti dall’ortostatismo.

L’ipotensione ortostatica neurogena è dovuta a un fallimento del sistema nervoso autonomo nel regolare la risposta cardiovascolare ai cambiamenti posturali. Può essere causata da neuropatie diabetiche, malattie neurodegenerative come il morbo di Parkinson, o neuropatie primitive.

L’ipotensione ortostatica non neurogena può essere causata da disidratazione, perdite ematiche, insufficienza surrenalica, o farmaci che interferiscono con i meccanismi compensatori cardiovascolari.

La sindrome da tachicardia ortostatica posturale (POTS) è caratterizzata da un aumento della frequenza cardiaca di almeno 30 battiti per minuto nei giovani (40 negli adulti) entro 10 minuti dall’ortostatismo, senza significativa caduta pressoria.

Sincope cardiaca

La sincope cardiaca è causata da aritmie o malattie strutturali cardiache che riducono acutamente la gittata cardiaca. Rappresenta circa il 15-20% delle sincopi ma ha implicazioni prognostiche più serie.

Le aritmie bradicarde includono la malattia del nodo del seno, i blocchi atrioventricolari avanzati, e la disfunzione di dispositivi cardiaci impiantabili. Queste condizioni causano frequenze cardiache inadeguate per mantenere una gittata cardiaca sufficiente.

Le aritmie tachicarde comprendono la tachicardia ventricolare, la fibrillazione ventricolare e, meno comunemente, le tachicardie sopraventricolari molto rapide. Queste aritmie compromettono il riempimento ventricolare riducendo drasticamente la gittata cardiaca.

Le malattie strutturali cardiache come la stenosi aortica severa, la cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva, l’infarto miocardico acuto, l’embolia polmonare massiva e la dissezione aortica possono causare sincope attraverso la compromissione meccanica della gittata cardiaca.

Cause della sincope

Le cause della sincope sono numerosissime e possono essere classificate in base ai meccanismi fisiopatologici coinvolti. Identificare la causa specifica è fondamentale per impostare il trattamento appropriato e valutare la prognosi.

Le cause cardiovascolari rappresentano un’importante categoria, soprattutto negli anziani. Le aritmie cardiache, sia brady che tachiaritmie, possono causare sincope riducendo drasticamente la gittata cardiaca. La fibrillazione atriale con risposta ventricolare rapida, i blocchi atrioventricolari completi, la tachicardia ventricolare e la malattia del nodo del seno sono cause aritmiche comuni.

Le malattie cardiache strutturali che possono causare sincope includono la stenosi aortica, particolarmente pericolosa negli anziani, la cardiomiopatia ipertrofica con ostruzione dinamica dell’efflusso ventricolare sinistro, l’infarto miocardico acuto e l’embolia polmonare massiva.

Le cause neurologiche sono meno comuni ma importanti da riconoscere. L’epilessia può talvolta essere confusa with the sincope, ma presenta caratteristiche distintive come movimenti clonici prolungati e confusione post-critica. Le malattie cerebrovascolari acute, come l’ictus vertebrobasilare, possono raramente causare perdita di coscienza, ma sono generalmente accompagnate da altri segni neurologici.

Le cause metaboliche includono l’ipoglicemia severa, particolarmente importante nei pazienti diabetici in terapia con insulina o sulfoniluree. La disidratazione severa, gli squilibri elettrolitici gravi e l’ipossia significativa possono contribuire alla sincope.

I farmaci rappresentano una causa importante e spesso sottovalutata di sincope, particolarmente negli anziani che assumono politerapie. I diuretici possono causare deplezione di volume e squilibri elettrolitici. Gli antipertensivi, inclusi ACE-inibitori, beta-bloccanti e calcio-antagonisti, possono causare ipotensione eccessiva. Gli psicofarmaci, particolare antipsicotici e antidepressivi triciclici, possono interferire con la regolazione cardiovascolare.

Le cause psichiatriche includono gli attacchi di panico con iperventilazione, i disturbi di conversione e la pseudosincope psicogena. Queste forme sono più comuni nei giovani adulti e spesso si verificano in presenza di testimoni.

Importanza della diagnosi

La diagnosi accurata della sincope è fondamentale per diversi motivi: determinare la prognosi, identificare condizioni potenzialmente pericolose, impostare il trattamento appropriato e prevenire episodi futuri. Il processo diagnostico può essere impegnativo data la natura transitoria del sintomo e la molteplicità delle possibili cause.

L’anamnesi rappresenta l’elemento più importante della valutazione diagnostica. È essenziale raccogliere informazioni dettagliate sulle circostanze dell’episodio, sui sintomi prodromici, sulla durata della perdita di coscienza, sui testimoni dell’evento e sui sintomi post-sincopali. La storia medica, l’elenco dei farmaci assunti e la storia familiare di morte improvvisa o malattie cardiache sono elementi cruciali.

L’esame fisico deve includere la misurazione della pressione arteriosa in posizione supina e ortostatica, l’auscultazione cardiaca e polmonare, l’esame neurologico e la valutazione di eventuali traumi conseguenti alla caduta. La presenza di soffi cardiaci, ritmi irregolari o segni di scompenso cardiaco può orientare verso cause cardiache.

L’elettrocardiogramma è un esame essenziale in tutti i pazienti con sincope. Può rivelare aritmie, disturbi della conduzione, segni di ischemia miocardica o anomalie strutturali. Tuttavia, un ECG normale non esclude cause cardiache, poiché le aritmie possono essere intermittenti.

Il monitoraggio Holter o i registratori di eventi possono essere utili per catturare aritmie intermittenti, soprattutto quando gli episodi sincopali sono ricorrenti. La durata del monitoraggio deve essere individualizzata in base alla frequenza degli episodi.

Il test da sforzo può essere indicato quando si sospettano sincopi da sforzo, per valutare aritmie indotte dall’esercizio o ischemia miocardica. L’ecocardiogramma è essenziale per valutare la presenza di malattie cardiache strutturali.

Il tilt test è un esame specialistico utilizzato per diagnosticare la sincope vasovagale e altre forme di sincope riflessa. Il test prevede il posizionamento del paziente su un tavolo inclinabile con monitoraggio continuo della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca.

Trattamento della sincope

Il trattamento della sincope varia significativamente in base alla causa sottostante identificata. L’approccio terapeutico può spaziare da semplici misure comportamentali a interventi farmacologici complessi o procedure invasive.

Per la sincope vasovagale, che rappresenta la forma più comune e generalmente benigna, il trattamento si basa principalmente su misure non farmacologiche. L’educazione del paziente sui trigger scatenanti e sulle strategie di evitamento è fondamentale. I pazienti devono essere istruiti a riconoscere i sintomi prodromici e ad assumere immediatamente la posizione supina con le gambe elevate.

Le manovre fisiche contro-pressorie possono essere efficaci nel prevenire o ritardare la sincope vasovagale. Queste includono l’incrocio delle gambe con tensione dei muscoli, la contrazione dei muscoli delle braccia con le mani serrate a pugno, e la tensione dei muscoli addominali. Queste manovre aumentano il ritorno venoso e la pressione arteriosa.

Il training ortostatico progressivo può essere utile nei pazienti con sincope ricorrente. Consiste nell’esposizione graduale e progressiva alla posizione eretta per periodi sempre più prolungati, con l’obiettivo di migliorare la tolleranza ortostatica.

L’aumento dell’intake di fluidi e sale può essere benefico, particolarmente nei pazienti giovani senza ipertensione. Si raccomanda un’assunzione di almeno 2-3 litri di liquidi al giorno e 6-10 grammi di sale, sempre sotto supervisione medica.

I farmaci sono generalmente riservati ai casi refrattari alle misure conservative. I beta-bloccanti possono essere utili in alcuni pazienti, anche se l’evidenza è controversa. I mineralcorticoidi come il fludrocortisone possono aumentare il volume plasmatico. Gli alfa-agonisti come la midodrina possono aumentare il tono vascolare.

Per la sincope ortostatica, il trattamento si concentra sulla correzione delle cause sottostanti quando possibile. La revisione e l’aggiustamento dei farmaci che possono contribuire all’ipotensione ortostatica è essenziale. L’idratazione adeguata e l’uso di calze elastiche compressive possono essere utili.

Le misure comportamentali includono alzarsi lentamente dai letti o dalle sedie, evitare la stazione eretta prolungata, dormire con la testa del letto leggermente elevata, e evitare pasti abbondanti e bevande alcoliche che possono peggiorare l’ipotensione post-prandiale.

La sincope cardiaca richiede spesso trattamenti specifici per la condizione sottostante. Le aritmie bradicarde possono richiedere l’impianto di un pacemaker. Le tachiaritmie ventricolari pericolose possono necessitare di un defibrillatore cardiaco impiantabile (ICD). Le malattie cardiache strutturali possono richiedere interventi cardiochirurgici specifici.

Il follow-up è importante per tutti i pazienti con sincope. La frequenza dei controlli dipende dalla causa identificata e dal rischio di recidive. I pazienti con cause cardiache richiedono generalmente un monitoraggio più stretto, mentre quelli con sincope vasovagale possono essere seguiti meno intensivamente.

L’educazione del paziente e dei familiari sui rischi, sui sintomi di allarme e sulle misure preventive è parte integrante della gestione. È importante discutere delle implicazioni sulla guida e sulle attività lavorative, particolarmente per professioni che comportano rischi per la sicurezza pubblica.

La prognosi della sincope varia significativamente in base alla causa sottostante. La sincope vasovagale ha generalmente una prognosi eccellente in termini di sopravvivenza, anche se può avere un impatto significativo sulla qualità della vita. La sincope cardiaca, invece, può essere associata a un aumento del rischio di morte improvvisa e richiede valutazione e trattamento specialistici urgenti.