Le convulsioni: cosa sono, come iniziano e come gestirle

Le convulsioni rappresentano manifestazioni neurologiche acute caratterizzate da contrazioni muscolari involontarie, ritmiche o toniche, che derivano da un’attivazione elettrica anomala e sincronizzata di gruppi di neuroni cerebrali. Questi episodi possono variare enormemente nella loro presentazione clinica, dalla semplice assenza momentanea della coscienza alle drammatiche crisi tonico-cloniche generalizzate che coinvolgono tutto il corpo.

Comprendere cosa significa avere le convulsioni è fondamentale non solo per chi ne soffre direttamente, ma anche per familiari, colleghi e chiunque possa trovarsi a gestire una situazione di emergenza. Le convulsioni possono essere il sintomo di diverse condizioni neurologiche, dall’epilessia a disturbi metabolici acuti, e la loro corretta gestione può fare la differenza nella prevenzione di complicanze gravi.

La conoscenza dei meccanismi che stanno alla base delle convulsioni, dei loro diversi tipi e delle strategie di intervento rappresenta un elemento essenziale di educazione sanitaria. Molte persone hanno paure e pregiudizi legati alle convulsioni, spesso alimentati da informazioni errate o incomplete, rendendo necessaria una corretta informazione medico-scientifica per promuovere una gestione appropriata e ridurre lo stigma sociale associato.

Cosa sono le convulsioni

Le convulsioni originano da un’ipereccitabilità neuronale che porta a scariche elettriche sincronizzate e anomale nel cervello. In condizioni normali, l’attività elettrica cerebrale è regolata da un delicato equilibrio tra impulsi eccitatori e inibitori che mantiene la funzione neuronale coordinata e controllata.

Cosa succede al cervello quando si hanno le convulsioni

- Perdita dell’equilibrio tra neurotrasmettitori eccitatori (glutammato) e inibitori (GABA).

- Ipersincronia neuronale con scariche elettriche anomale.

- Propagazione dell’attività elettrica patologica attraverso circuiti neurali.

- Alterazione temporanea delle funzioni cerebrali normali.

Classificazione delle convulsioni

Tipi specifici di convulsioni generalizzate

Differenza tra convulsioni e crisi epilettiche

La differenza tra convulsioni e crisi epilettiche è un concetto fondamentale che spesso genera confusione.

Convulsioni non epilettiche

Convulsioni febbrili:

- comuni nei bambini tra 6 mesi e 5 anni

- scatenate da febbre alta (>38.5°C)

- generalmente benigne e autolimitanti

- non indicano necessariamente epilessia futura.

Convulsioni metaboliche:

- ipoglicemia severa con carenza di glucosio cerebrale

- disturbi elettrolitici (iponatremia, ipocalcemia)

- insufficienza renale o epatica grave

- intossicazioni da farmaci o sostanze.

Convulsioni da astinenza:

- astinenza da alcol (delirium tremens)

- sospensione di benzodiazepine

- astinenza da barbiturici

- interruzione di anticonvulsivanti.

Pseudocrisi (convulsioni psicogene)

Caratteristiche distintive:

- assenza di correlato elettroencefalografico anomalo

- durata spesso prolungata (>5 minuti)

- movimenti asincroni e variabili

- possibile risposta a stimoli durante l’episodio

- spesso associate a stress psicologico o disturbi psichiatrici.

Come iniziano le convulsioni

Come iniziano le convulsioni può variare significativamente, ma spesso esistono segnali premonitori che precedono l’episodio vero e proprio:

Sintomi prodromici:

- irritabilità o cambiamenti dell’umore nelle ore o giorni precedenti

- cefalea persistente o inusuale

- disturbi del sonno o sonnolenza eccessiva

- nausea o malessere generale

- sensazione di “stranezza” o disagio indefinito.

Aura (nelle convulsioni parziali):

- sensazioni specifiche che precedono immediatamente la crisi

- durata di secondi o minuti prima della convulsione vera

- caratteristiche costanti e riproducibili nello stesso paziente.

Tipi di aura

Aura sensitiva:

- formicolii o alterazioni della sensibilità

- sensazioni di caldo, freddo o intorpidimento

- dolore o disestesie localizzate.

Aura visiva:

- luci lampeggianti o colorate

- macchie scure nel campo visivo

- allucinazioni visive complesse

- distorsioni della percezione visiva.

Aura uditiva:

- ronzii, fischi o suoni non reali

- sensazione di ovattamento

- allucinazioni uditive.

Aura psichica:

- sensazioni di “déjà vu” o “jamais vu”

- paura immotivata o ansia intensa

- sensazioni di estraniamento dalla realtà

- alterazioni percettive complesse.

Fase convulsiva vera e propria

Inizio della crisi:

- perdita improvvisa di coscienza nelle forme generalizzate

- grido iniziale per contrazione del diaframma

- caduta a terra se la persona è in piedi

- inizio delle manifestazioni motorie.

Evoluzione temporale:

- fase tonica: rigidità muscolare generalizzata (10-20 secondi)

- fase clonica: scosse muscolari ritmiche (1-2 minuti)

- fase di risoluzione: cessazione graduale dell’attività motoria

- fase post-critica: recupero progressivo della coscienza.

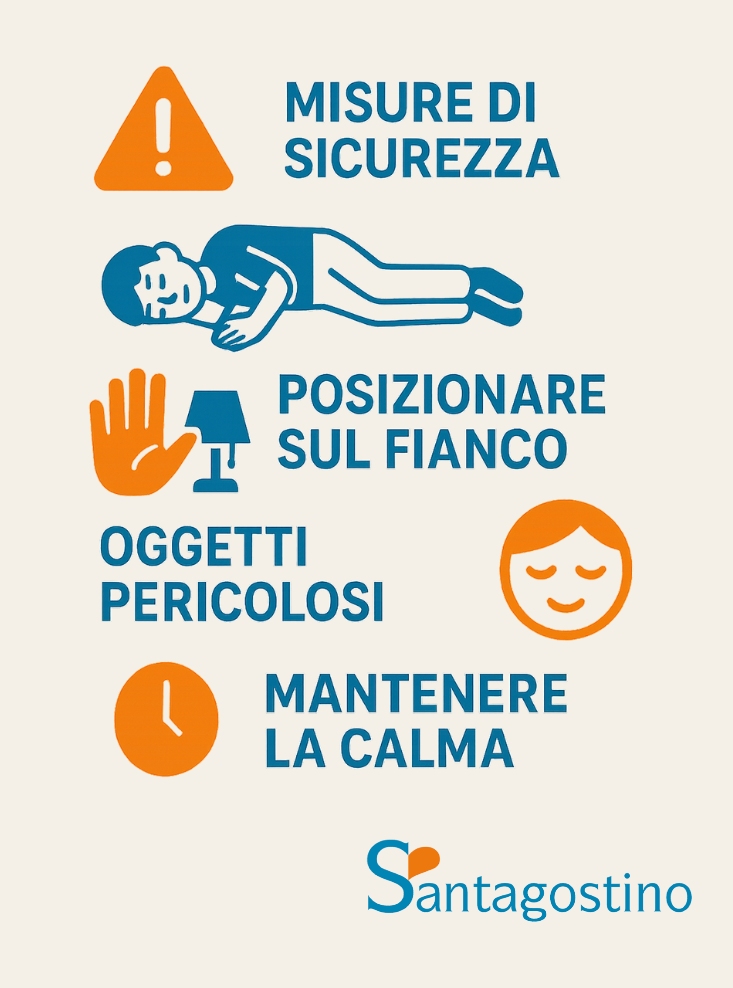

Cosa fare durante una convulsione

Sapere cosa fare durante una convulsione può prevenire lesioni e complicanze, ma è importante agire con calma e seguire procedure specifiche.

Misure di sicurezza immediate:

- mantenere la calma e non farsi prendere dal panico

- allontanare oggetti pericolosi dall’area circostante

- posizionare qualcosa di morbido sotto la testa se possibile

- allentare indumenti stretti attorno al collo

- cronometrare la durata della convulsione.

Posizionamento del paziente:

- girare delicatamente la persona sul fianco (posizione di sicurezza)

- mantenere libere le vie aeree

- evitare di trattenere o bloccare i movimenti convulsivi

- non inserire oggetti in bocca (rischio di lesioni dentali o soffocamento).

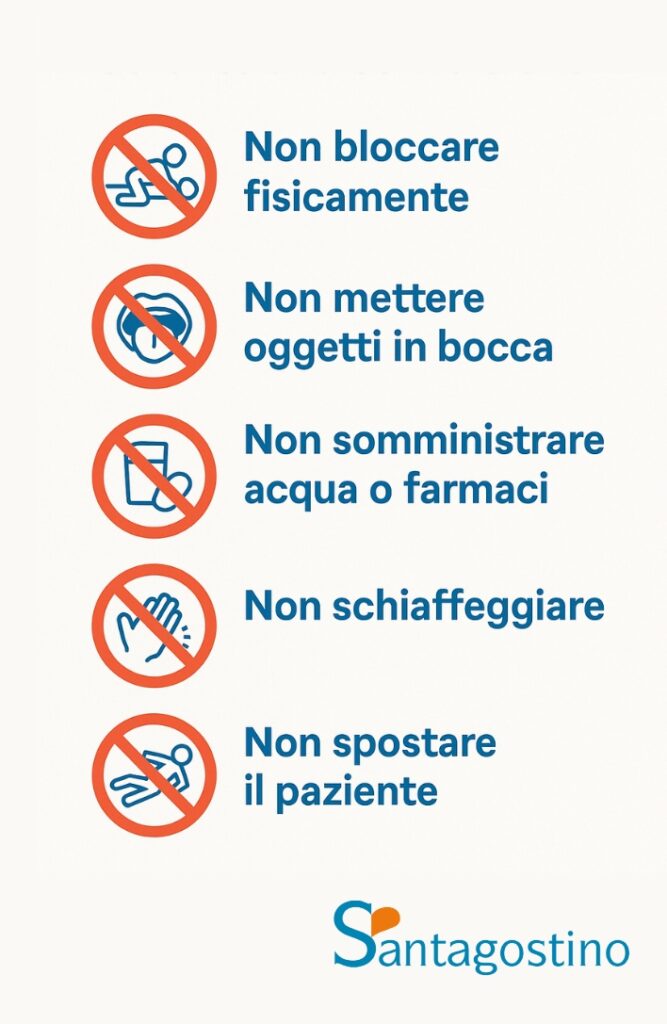

Cosa non fare mai

Quando chiamare i soccorsi

Situazioni che richiedono intervento del 118:

- prima convulsione in assoluto

- durata superiore ai 5 minuti

- convulsioni multiple senza recupero della coscienza

- difficoltà respiratorie dopo la convulsione

- trauma cranico durante la caduta

- gravidanza

- diabete noto o altre patologie croniche gravi.

Fase post-convulsiva

Gestione del periodo post-critico:

- mantenere la persona in posizione di sicurezza

- parlare con voce calma e rassicurante

- non forzare il ritorno alla normale attività

- offrire supporto emotivo e orientamento spazio-temporale

- monitorare i parametri vitali se possibile.

Confusione post-critica:

- durata variabile da minuti a ore

- possibile agitazione o comportamento automatico

- difficoltà di orientamento temporale e spaziale

- necessità di supervisione continua.

Gestione a lungo termine e prevenzione

Trigger comuni:

- privazione di sonno o ritmi sonno-veglia alterati

- stress psicofisico intenso

- luci lampeggianti o stimoli visivi specifici

- alcol o droghe

- febbre alta

- cambiamenti ormonali (ciclo mestruale, gravidanza).

Strategie preventive:

- mantenimento di ritmi di sonno regolari

- gestione dello stress con tecniche di rilassamento

- evitamento di trigger noti

- aderenza scrupolosa alla terapia anticonvulsivante

- controllo di patologie concomitanti (diabete, ipertensione).

Educazione del paziente e dei familiari

Autogestione:

- riconoscimento precoce dei sintomi prodromici

- tecniche di autocontrollo durante l’aura

- gestione dello stress e dell’ansia anticipatoria

- mantenimento di un diario delle crisi.

Supporto familiare:

- educazione dei familiari sulla gestione delle crisi

- pianificazione di strategie di sicurezza domestica

- informazione di insegnanti e colleghi se appropriato

- supporto psicologico per gestire l’impatto sociale.

Considerazioni sulla qualità di vita

Adattamenti dello stile di vita:

- valutazione della sicurezza alla guida

- modifiche dell’ambiente lavorativo se necessario

- precauzioni durante attività sportive o ricreative

- pianificazione per viaggi e attività sociali.

Supporto psicosociale:

- counseling per gestire ansia e depressione

- gruppi di supporto per pazienti con epilessia

- educazione per ridurre lo stigma sociale

- supporto nell’inserimento scolastico e lavorativo.

La gestione delle convulsioni richiede un approccio multidisciplinare che coinvolge non solo aspetti medici, ma anche psicologici, sociali e educativi. L’obiettivo principale è garantire la sicurezza del paziente durante gli episodi convulsivi, ridurre la frequenza delle crisi attraverso terapie appropriate e mantenere la migliore qualità di vita possibile. La formazione delle persone che circondano il paziente rappresenta un elemento cruciale per creare un ambiente sicuro e di supporto.